ERBE AROMATICHE

PREMESSA

I benefici delle erbe aromatiche

L'Isola di Ventotene, la macchia mediterranea

I profumi, gli aromi, le spezie, il gusto

AROMI E SPEZIE

Storia dell'aromaterapia

Chimica degli oli essenziali

La distillazione

AROMI E PROFUMI

I fiori in cucina

PIANTE AROMATICHE NELL'ORTO

E PER LA SALUTE

Le specie autoctone principali

AROMI E ADDITIVI ALIMENTARI,

Aromi e industria alimentare

Le norme vigenti

Le norme vigenti

PREMESSA

SPEZIE & ERBE AROMATICHE: quanti benefici...

Ogni volta che insaporiamo i nostri cibi con erbe o spezie stiamo letteralmente "migliorando" il valore dei cibi, senza l'aggiunta di una singola caloria.

Si parte da qualcosa di ordinario e lo si trasforma in qualcosa di straordinario con l'aggiunta di colore, di sapore, di vitamine e spesso di proprietà medicinali.

Le spezie sono un'arma gustosa che la natura ci offre per rendere più sani i cibi. Impostare in cucina un armadietto con vari tipi di spezie e di erbe e utilizzarle liberamente per condire le pietanze può raddoppiare e anche triplicare la proprietà medicamentose degli alimenti di cui ci nutriamo.

Alcune proprietà salutari delle spezie e delle erbe aromatiche:

- Le spezie e le erbe aromatiche massimizzano le proprietà nutrienti dei cibi. Erbe e spezie contengono antiossidanti, minerali e complessi multivitaminici fondamentali per la nostra alimentazione

- Le spezie e le erbe aromatiche sono termogeniche, il che significa che, naturalmente, aumentano il metabolismo, fanno bruciare più calorie e fanno accumulare meno grasso.

- Alcune spezie ed erbe fanno aumentare la sensazione di pienezza e di sazietà, così inducono a mangiare di meno.

- È possibile eliminare o diminuire l'uso del sale; sostituendo il sale da cucina con le spezie, si ottiene subito un miglior stato di benessere, meno ritenzione idrica e meno gonfiori.

- Le spezie e le erbe aromatiche hanno reali proprietà medicinali.

Studio dopo studio si dimostrano i benefici delle diverse erbe e spezie. Uno studio presso Malmo University Hospital in Svezia, ha dimostrato che oltre due ore dopo che le persone hanno mangiato il budino di riso speziato alla cannella avevano significativamente livelli più bassi di glucosio nel sangue rispetto a coloro che avevano mangiato la versione non speziata. http://www.nutrizionenaturale.org/spezie-erbe-aromatiche/

Approfondimenti:

Julia Lawless, Enciclopedia degli oli essenziali, Tecniche Nuove Editore

Luca Fortuna, Prontuario di AROMATERAPIA, URRA Apogeo Feltrinelli Editore

P.Da Legnano-L.Pomini, Il libro completo delle erbe e delle piante aromatiche, Edizioni mediterranee

L'ISOLA DI VENTOTENE

(racconto file mp3: www.mmoblfoto.it))

(Nelle isole crescono i migliori aromi)

Le piante aromatiche e la macchia mediterranea

Le piante aromatiche sono particolarmente diffuse nell'ambiente a "macchia mediterranea" tipica delle regioni più calde che si affacciano sul nostro mare; tra esse ricordiamo il l'Alloro, il Rosmarino, il Ginepro, il Mirto, la Lavanda, il Timo, ecc.

Si tratta della vegetazione attualmente più diffusa lungo le coste di tutto il Mediterraneo, dove il clima è caratterizzato da estati calde e aride e da precipitazioni concentrate nei mesi invernali. Essa ha ormai completamente sostituito l'originario bosco sempreverde che è stato cancellato, praticamente in tutta l'area mediterranea, da millenni di pratiche colturali. Una volta rotto l'antico equilibrio l’habitat precedente non è più riuscito a ricostituirsi, come avviene invece in zone a clima estivo meno arido, lasciando il posto, soprattutto nelle zone più basse, ad aspetti degradati (macchia alta, macchia bassa, gariga).

La macchia mediterranea si presenta come un insieme fitto di cespugli, arbusti e alberi sempreverdi con foglie generalmente coriacee, o a foglie che cadono durante l'estate, limitando così la loro attività vegetativa ai periodi dell'anno in cui l'umidità è relativamente abbondante. Gli alberi e gli arbusti più significativi della macchia mediterranea, quali l'oleastro (Olea europaea L. var. sylvestris Brot.), da cui sarebbe derivato l'olivo coltivato (Olea europaea L. var. europaea), il lentisco (Pistacia lentiscus L.) e la palma nana (quella stessa specie che in forma arborescente viene indicata come "palma di Goethe"), che caratterizzano la fascia di vegetazione costiera più calda e arida: ambiente naturale di grande bellezza, ormai quasi del tutto distrutto per esigenze turistico-balneari. Troviamo ancora il leccio (Quercus ilex L.) e il corbezzolo (Arbutus unedo L.),

Comuni sono anche le piante lianose, rampicanti, come il tamaro (Tamus communis L.), la clematide (Clematis flammula L.), la rosa sempreverde (Rosa sempervirens L.) e la smilace (Smilax aspera L.) che, avviluppandosi ai rami, possono contribuire a rendere impenetrabile questo tipo di ambiente.

Nel Veneto possiamo osservare aree a macchia meditteranea nei Colli Euganei, in particolare nel Monte Ceva di Battaglia, sulla Rocca di Monselice e sul Monte della Madonna presso Teolo.

Approfondimenti:

I profumi, gli aromi, le spezie, il gusto

I profumi e gli aromi vengono percepiti con gli stessi organi sensoriali, ovvero con le cellule della mucosa olfattiva, poste nella parte superiore interna della cavità nasale.

Il gusto va considerato come una percezione globale, sintetica, costituita da tutte le sensazioni che un alimento ci trasmette, e che utilizziamo per dare un giudizio.

Nel linguaggio comune il gusto è l'insieme delle sensazioni di bocca. I sapori sono percepiti dalle molecole gustative presenti sulla lingua.

Tuttavia queste sensazioni non sono le sole con le quali giudichiamo un cibo: usiamo anche l'olfatto, la vista, il tatto e anche l'udito (es. croccantezze delle patatine).

Purtroppo esiste una abitudine generalizzata nel fare confusione tra profumo, aroma, sapore e gusto.

Il profumo e l'aroma

Gli odori che percepiamo sono prodotti dalle molecole volatili che vengono in contatto con le cellule della mucosa olfattiva. Quasi tutte le sostanze organiche e minerali con un basso peso molecolare possono costituire uno stimolo olfattivo.

La mucosa olfattiva è posta nella parte superiore delle cavità nasali e ha una superficie di circa 10 cm quadrati, contro i 150 di un pastore tedesco. Per ogni sostanza esiste una soglia di concentrazione al di sotto della quale il nostro naso non è in grado di distinguerla (soglia assoluta), per alcune sostanze il nostro naso risulta essere 10-100 volte più accurato dei più potenti mezzi di analisi elettronici.

Le molecole odorose si spostano insieme all'aria che raggiunge la mucosa olfattiva grazie all'inspirazione (eventualmente intensificata dall'atto volontario del fiutare), essa viene scaldata e umidificata e solo in seguito viene a contatto con la zona sensibile. Fiutando attivamente si aumenta il flusso di aria convogliata verso la mucosa olfattiva.

Esiste un'altra via di accesso alla zona sensibile: quella retronasale. La bocca è infatti collegata alle cavità nasali e quindi le molecole odorose liberate dagli alimenti durante la masticazione possono risalire andando a stimolare le cellule olfattive, determinando una sensazione che viene distinta dal profumo, e prende il nome di aroma.

Quando le molecole odorose provengono dall'esterno, allora si parla di profumo.

La distinzione è importante, poiché spesso il profumo e l'aroma di un alimento presentano importanti differenze .

Il sapore

Il sapore riguarda tutte le sensazioni che siamo in grado di percepire tramite i recettori gustativi presenti sulla lingua.

Esistono diversi tipi di recettori, ognuno dei quali è in grado di percepire i diversi sapori; attualmente ne sono stati individuati 5 tipi, che individuano altrettanti sapori: dolce, amaro, salato, acido, umami.

L'ultimo gusto è quello del glutammato, molto usato nella cucina orientale e presente in quantità in alcuni prodotti stagionati, come il parmigiano reggiano.

Classicamente si distingue una differente sensibilità delle varie zone della lingua per i 4 sapori fondamentali, queste differenze sono più che altro di tipo quantitativo piuttosto che che qualitativo:

- il dolce si sente maggiormente sulla punta della lingua;

- l'acido e il salato ai lati della lingua;

- l'amaro in fondo alla lingua (questo si pensa sia un meccanismo difensivo: molte sostanze tossiche sono dotate di sapore amaro e una forte percezione di questo gusto in fondo alla lingua blocca la deglutizione).

La differenza tra sapore e aroma

Quando mangiamo una fragola, diciamo che sa di fragola, ha un sapore di fragola. In realtà, il sapore di fragola non esiste: come abbiamo visto, esistono solo 5 tipi di sapori: dolce, salato, acido, amaro, umami. E allora perché la fragola sa di fragola?

Fate questa prova molto semplice, ma illuminante: fatevi dare una caramella alla frutta da qualcuno, senza farvi dire il gusto della caramella. Tappatevi il naso e mettetela in bocca: con il naso occluso, le molecole odorose non arriveranno al naso e sentirete solo il sapore dolce della caramella, ovvero sentirete che è dolce, ma non sarete in grado di indovinare il gusto della caramella. Ora liberate il naso e come per magia sentirete gli aromi, e subito sarete in grado di dire che la caramella è alla fragola, piuttosto che all'arancia, piuttosto che alla liquirizia.

Le erbe aromatiche e le spezie

Le erbe aromatiche, sono erbe o verdure a foglie e stelo, che possiamo trovare e anche coltivare negli orti, ma che troviamo anche allo stato selvatico. Vengono principalmente utilizzati freschi. Le consumiamo fresche nella stagione primaverile ed estiva, come ad esempio, il basilico, il prezzemolo, il rosmarino, la salvia ed il timo, ecc.

Le spezie sono invece parti di piante ricavate da alcune specie aromatiche, originarie soprattutto dei paesi tropicali. Ad esempio, dalla corteccia ricaviamo la cannella, dai bottoni floreali, i chiodi di garofano, dagli stimmi dell'Iris lo zafferano, dai semi il pepe. Le spezie sono prodotti essiccati.

IL DOLCE E GLI ZUCCHERI

LO ZUCCHERO DELLA STEVIA

Stevia - Stevia rebaudiana

Famiglia: Asteraceae

La Stevia rebaudiana Bertoni è originaria della valle del Rio Monday nel Nord-est del Paraguay. Le prime notizie sull’esistenza di questa pianta risalgono al suo uso da parte degli indigeni Guaranì che la chiamavano caà-ehe (erba dolce) e la utilizzavano per coprire il gusto amaro dell’Ilex paraguayensis con cui si preparava un infuso chiamato: “Mate” (il the del Paraguay) leggermente eccitante per un basso contenuto

di caffeina.

La Stevia rebaudiana è un’Asteracea, descritta dapprima dal botanico paraguayano Moises Santiago Bertoni (1857-1929), di Asuncion, come Eupatorium rebaudianum, fu poi esattamente classificata, nel genere Stevia, da William Botting Hemsley (1843-1924), ricercatore inglese dell’Orto Botanico di Kew.

Il nome della specie, "rebaudiana", le è stato conferito in omaggio al chimico Rebaudi che per primo studiò le caratteristiche chimiche delle sostanze edulcoranti contenute nella pianta.

Sono state descritte più di 150 specie di Stevia, ma la rebaudiana è l'unica con importanti proprietà dolcificanti. Le foglie contengono un insieme complesso di glicosidi diterpenici. Queste sostanze sono caratterizzate dalla presenza nella loro struttura di 3 molecole di glucosio. Dei 4 edulcoranti (stevioside, rebaudioside A, rebaudioside C, dulcoside A), che si trovano in concentrazioni maggiori nelle foglie, lo stevioside (3-10% del peso secco delle foglie) e il rebaudioside A (1-3%) hanno proprietà fisiche e sensoriali ben caratterizzate con un potere dolcificante rispettivamente di 110-270 e 180-400 volte superiore rispetto al saccarosio.

La Stevia può essere impiegata come dolcificante a zero calorie sotto forma di foglie fresche o in polvere, estratto disidratato o concentrato liquido di estrazione acquosa e/o idroalcolica. I prodotti di estrazione possono essere usati in diverse preparazioni alimentari precotte e da forno poiché sono stabili a temperature fino a 200°C e non fermentano.

Hanno impieghi analoghi ai dolcificanti artificiali a basso contenuto calorico e sono utilizzati soprattutto come dolcificanti per migliorare il gusto di alimenti e bevande non alzano il livello di glucosio nel sangue. In medicina è impiegata come agente anti-iperglicemico per la cura di patologie della pelle, nel trattamento dell'ipertensione per la sua azione cardiotonica e per molte altre patologie.

Approfondimenti: http://www.agraria.org/coltivazionierbacee/aromatiche/stevia.htm

STORIA DELL'AROMATERAPIA, CHIMICA DEGLI OLI ESSENZIALI, LA DISTILLAZIONE

Gli Egizi utilizzavano gli aromi per favorire l’elevazione dell’anima:

resina di terebinto, olibano, galbano, laudano, mirra. Olii profumati, unguenti e belletti partecipano ugualmente al rito: ogni mattina i sacerdoti procedono alla pulizia delle statue divine poi ungono ed imbellettano il loro viso.

Attraverso queste offerte, gli Egizi si assicurano la protezione degli dei per il loro passaggio nell’aldilà che necessita del mantenimento dell’integrità del corpo. Questa credenza è alla base della pratica dell’imbalsamazione che conserva intatto il corpo grazie a sostanze imputrescibili e profumate.

Accanto ai luoghi di culto, il tempio possiede dei locali dove i sacerdoti, aiutati dai loro assistenti, preparano gli aromi da bruciare e l’olio profumato destinato agli dei. Le manipolazioni richiedono lunghi mesi di lavoro. Gli assistenti pestano le piante, i fiori, i grappoli, le erbe aromatiche e tritano resine e gomme. Altri rimestano in grandi calderoni il vino, gli olii, il miele e il sacerdote officiante, capo del laboratorio, legge loro la formula incisa sui muri. Alcuni elementi non sono scritti ma trasmessi oralmente dai sacerdoti per evitare la divulgazione dei segreti. Uno di questi locali è stato scoperto nel grande tempio di Edfou, sulla riva sinistra del Nilo, un centinaio di chilometri a sud di Luxor. Venne costruito sotto il regno di Tolomeo III, nel 237a.C., e dedicato a Horus, il Dio del cielo. Gli aromi erano conservati al riparo dai raggi del sole; alcune iscrizioni sulle pareti di una delle stanze rivelano i segreti di fabbricazione di unguenti, profumi ed oli.

Le sostanze profumate non lasciano insensibili i mortali che li utilizzano dapprima per le loro virtù magiche e terapeutiche. Ma rapidamente diventano strumenti di seduzione grazie al loro potere odoroso ed estetico.

Ma via via che il lusso e la raffinatezza entrano nella vita privata, gli Egizi iniziano ad impiegare le sostanze odorose anche nell'igiene quotidiana. Nasce allora una vera e propria industria dei profumi,

Il profumo originale utilizzato dai faraoni è il "Kyphi", composto da più di 60 essenze. Le materie prime abbondano sul posto ma si fanno ugualmente arrivare materie prime odorose dalla Libia, dal Medio Oriente, dall’Arabia: legni odorosi, olii di pino e di olivo, mirra, cannella, spezie delle Indie, Balsamo di Giudea. Il commercio degli aromi è diffuso in tutto il mondo antico.

Approfondimenti:

https://erbeofficinali.org/dati/pubblic/STORIA\_DELLE\_ERBE\_AROMATICHE.pdf

In Egitto si faceva grande uso di spezie, soprattutto cannella e cassia, di piante aromatiche, di erbe odorose (origano, menta, ginepro) e delle gomme resinose (laudano, incenso e mirra). Questi prodotti però erano riservati al faraone, ai principi, ai sacerdoti; avevano infatti soprattutto funzione propiziatoria (oltre a quella terapeutica e cosmetica); non abbiamo invece notizia del loro uso in cucina.

Saranno i Greci nel IV secolo a.C. ad affiancare all'uso terapeutico quello culinario delle spezie. Se da un lato infatti Ippocrate di Kos (460-370 a.C.), l'autore del Giuramento che ancora oggi costituisce il fondamento etico dei medici, indica come base dei suoi medicamenti le spezie, dall'altro il botanico Teofrasto (372-287 a.C.) nel trattato Sugli odori dichiara che le spezie hanno la funzione di riscaldare e pertanto di favorire la digestione aiutando il processo di cottura dei cibi.

Dai Greci l'uso delle spezie passò ai Romani e continuò per tutto il Medioevo, quando alcune spezie furono usate anche per tingere panni, dipingere vetri e pelli, preparare inchiostri. Ma quando entrarono a pieno titolo in cucina per arricchire i cibi? Il primo testo che dà notizia di spezie impiegate per dare sapore ai cibi è quello di Apicio (I secolo d.C.). Comunque per questo interrogativo non c'è una precisa risposta, ma certamente il passaggio fu graduale e talvolta casuale, se si crede alla fantasiosa storia che indica l'origine del risotto allo zafferano a un piccolo incidente. Si narra infatti che nel 1574 un garzone del maestro fiammingo Valerio di Profondavalle, che si trovava a Milano per dipingere le vetrate del Duomo, fece per sbaglio cadere nella pentola in cui stava cocendo il riso un sacchetto di zafferano usato per il giallo dei finestroni. In realtà già verso il 1380 compare in un ricettario francese dal titolo Viandier un "riso strapazzato" (riz engoullé) la cui cottura, avviata nel latte caldo, viene terminata in brodo grasso e zafferano. E anche il famoso Messimburgo (al servizio del cardinale Ippolito d'Este) nel suo libro Banchetti pubblicato nel 1549 fornisce la ricetta di un riso o farro cotto con tuorli d'uovo e formaggio e finito con pepe, zucchero, zafferano e, volendo, cannella.

Storia fantasiosa e ricette testimoniano comunque che a partire dal XIII secolo l'uso delle spezie non solo era entrato nell'alimentazione, ma era anche teorizzato, raccomandato e molto diffuso.

Il nostro termine «spezie» deriva dal latino species che indica merce speciale, di valore che si differenzia dalla merce ordinaria; il termine venne via via significando le nostre spezie, cioè le sostanze vegetali di origine orientale usate soprattutto in cucina.

Elementi nobili, riservati ai ricchi e ai potenti, avvolte da un certo mistero, a cui venivano attribuite perfino virtù magiche. I chiodi di garofano, ad esempio, sistemati nelle apposite mascherine si diceva che proteggessero i medici dalla peste il cui contagio si credeva diffondersi attraverso l'aria. Certamente la spezia più diffusa e usata già nel mondo romano era il pepe, tanto che nel 92 d.C. fu necessario costruire particolari depositi detti horrea pipearia (granai del pepe). Ricordiamo per significarne il valore che nel 410 quando Alarico re dei Visigoti fece il sacco di Roma pretese oltre all'oro e all'argento cinquemila libbre di pepe. Nel Medioevo il primo grande centro di smistamento delle spezie fu Pavia, capitale del regno Longobardo; in quest'epoca era diffusa l'usanza di pagare l'indennità di carica a consoli e ufficiali in spezie pregiate come il pepe, lo zafferano e la cannella che del resto venivano offerte a principi e papi, a feudatari e ambasciatori, a monasteri e anche talvolta ai soldati vittoriosi come bottino di guerra.

Ma fu con le crociate che le spezie assunsero un'importanza di primo piano nel traffico internazionale; e fu a partire dal 1200 che apparve sulla scena del nostro paese una nuova cucina che propose spezie nuove sia per le loro virtù terapeutiche, sia per un'evoluzione del gusto, sia infine (anche se questa motivazione non è da tutti accettata) per coprire i sapori forti che le carni andavano assumendo con il passare dei giorni. Le principali droghe usate a partire dal XII secolo sono certamente i chiodi di garofano, il pepe di Guinea, la noce moscata, il cardamomo, la galanga e il macis.

Da offerte agli dèi per fumum, le sostanze aromatiche divennero parte della vita quotidiana dei popoli antichi. Incenso, mirra, nardo, rosa, zafferano, maggiorana, cardamomo, cinnamomo, cassia furono gli ingredienti di fragranze preziose come l’Aegyption, il Megallion, il Panathenaicum create dall’arte dei profumieri e impiegate, in funzione dei costi, soprattutto da famiglie benestanti.

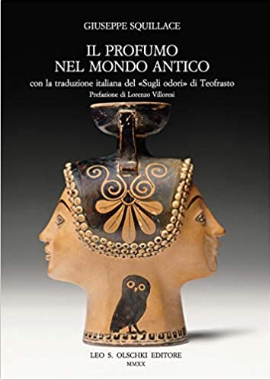

Il trattato Sugli odori del filosofo e botanico greco Teofrasto (IV-III secolo a.C.), presentata unitamente a un’ampia raccolta di brani di autori greci e latini che, in riferimento al tema della profumeria, ricordano i miti di metamorfosi in sostanza odorosa, il nome degli antichi profumieri, l’elenco degli ingredienti-base delle fragranze, i metodi di estrazione delle essenze, i ‘segreti del mestiere’, le vie delle spezie. Un insieme di informazioni affascinanti che portano il lettore in paesi come l’Armenia, l’Arabia Felix e l’India, terre ricche di aromi e in grado di affascinare lo stesso Alessandro Magno che, proprio nel profumo, riconobbe un elemento caratterizzante dell’essere re.

Approfondimenti:

Giuseppe Squillace

Il profumo nel mondo antico (con la prima traduzione italiana del «Sugli odori» di Teofrasto),

Leo S. Olschki Editore

LA DISTILLAZIONE

Guarigione con l’anima delle piante

Era il 1998 e mi trovavo in vacanza in Provenza, in Francia. Vedo un cartello che invita a visitare il “Museo degli Aromi e dei Profumi” a Gravèson en Provence, un piccolo paese situato presso Avignone. Decido di andarci. Passo vicino ad un grande giardino botanico ben curato ed arrivo presso una grande casa colonica, che ho poi scoperto si trattava di un ex monastero ristrutturato.

All’esterno ed all’interno del museo mi accolgono grandi distillatori di rame di ogni foggia e soprattutto un’ondata di fragranze meravigliose, di aromi naturali emessi dai diffusori elettrici presenti in questo vasto museo olfattivo e della profumazione.

Scoprirò poi che la tradizione della profumeria e la cura con gli oli essenziali provenienti da piante aromatiche caratterizza profondamente la Provenza in particolare e un po’ tutta la Francia da molti secoli.

Nel 1928 René Gattefossé, chimico cosmetologo francese, scoprì casualmente nel suo laboratorio, grazie ad una grave ustione che si procurò accidentalmente ad una mano, che l’olio essenziale di lavanda puro, non deterpenato o frazionato possedeva proprietà cicatrizzanti sorprendentemente più ampie e veloci di qualsiasi altro preparato chimico farmacologico fino ad allora conosciuto.

Fu lui a coniare il termine “aromaterapia” per la prima volta nella storia moderna, pubblicando in quello stesso anno un libro dal medesimo titolo, mettendo a disposizione dei ricercatori scientifici le sue scoperte verificate anche in campo veterinario.

Nella II guerra mondiale un altro francese, il Dott. Valnet si avvalse delle sue vaste conoscenze nella cura dei feriti con preparati vegetali ed in particolare con gli oli essenziali per le loro proprietà antisettiche, antibiotiche, cicatrizzanti e rivitalizzanti.

Col termine aromaterapia si definisce l’utilizzo sapiente delle proprietà curative a livello fisico, emozionale e psichico degli oli essenziali puri provenienti da piante selvatiche, di coltivazione biologica o tradizionale. Per la loro potenza d’azione, onde evitare un utilizzo imprudente o pericoloso, è bene che il loro uso, soprattutto per via interna, sia sottoposto al parere di un esperto aromaterapeuta o di un medico competente.

Vediamo comparire nel XX secolo diversi approcci e specializzazioni nell’aromaterapia moderna: la psicoaromaterapia, termine di facile comprensione introdotto recentemente nella cultura anglosassone, che denota la volontà di metter a disposizione l’aromaterapia per i più comuni disagi studiati in psicologia; l’aromacologia, termine ispirato alla riscoperta del grande patrimonio delle conoscenze aromatiche delle più antiche civiltà, coniato circa 30 anni fa in Italia, Francia e Giappone da alcuni ricercatori degli effetti a livello psichico dell’uso olfattivo degli oli essenziali, basato sullo studio neurofisiologico delle essenze, capaci di sollecitare aree cerebrali e produrre sostanze ormonali con indubbi poteri curativi; l’aromatologia, il termine di più ampio respiro della cultura aromatica, che indica l’insieme degli impieghi possibili di un olio essenziale: cosmetico, ambientale, sottile e terapeutico.

In ogni caso ci troveremo di fronte a tre grandi settori di utilizzo degli oli essenziali che possiamo identificare in:

aromaterapia olistica, collegata maggiormente ai principi di cura e prevenzione naturali della naturopatia e all’approccio olistico.

aromaterapia sottile, connessa ad un approccio prevalentemente psicosomatico, evolutivo ed alla visione spirituale ed esoterica degli oli essenziali.

massaggio aromaterapico, collegato all’utilizzo psico-corporeo delle essenze aromatiche vegetali per la prevenzione e la cura di vari disturbi.

Approfondimenti: https://medcam.it/discipline/aromaterapia/

GLI OLI ESSENZIALI

Gli oli essenziali nei secoli scorsi si usavano soprattutto per creare profumi. Dopo l'introduzione delle essenze sintetiche prodotte nei laboratori chimici, questi furono quasi dimenticati. La riscoperta degli effetti terapeutici degli oli essenziali negli ultimi decenni li ha resi di nuovo importanti.

L'aromaterapia, com'è chiamato l'utilizzo terapeutico terapeutico degli oli essenziali, è un metodo efficace, gradevole e divertente per curare tanti disturbi.

GLI ESTRATTI IDROALCOLICI (TINTURE)

L'estratto idroalcolico o tintura è il modo più antico e conosciuto di conservare e utilizzare le proprietà delle piante. L'estratto idroalcolico ha principalmente un effetto sintomatico forte e veloce.

Il suo utilizzo è consigliato nei disturbi acuti, dove si ottengono in poco tempo. È possibile assumere contemporaneamente gemmoderivati ed estratti idroalcolici.

Le piante vengono messe a macerare in alcol etilico puro (buon gusto) al buio per almeno tre settimane. La soluzione finale dovrebbe contenere circa il 50-60% di alcol, valore che varia secondo la pianta.

GLI OLEITI

Gli oleiti sono estratti di erbe in olio. È consigliabile usare olio d'oliva extra vergine. Le piante, eventualmente un po' essiccate, vanno immerse in olio con rapporto di 10:1. Per alcune specie la macerazione deve avvenire al sole (es. Iperico, Elicriso, Calendula, Rosmarino) per molte altre all'ombra. La conservazione deve avvenire in bottiglie scure, ben chiuse e al fresco.

Con gli oleiti si possono preparare ottime pomate naturali.

LE ACQUE AROMATICHE

Le acque aromatiche, o idrolati, di ottengono dalle piante aromatiche mediante distillazione, un pò come si fa per gli oli essenziali, ma rispetto ad essi sono più ‘leggere’, nel senso che contengono in percentuale minima l’olio essenziale, mentre esaltano i principi e le proprietà della pianta

Le acque aromatiche racchiudono l'aroma della pianta in una forma meno distinta rispetto all'olio essenziale, ma pur sempre sincera e chiara.

Le acque aromatiche non sono oggetto di profondi studi per quello che riguarda un utilizzo terapeutico, sono per lo più utilizzate per uso locale, per le loro caratteristiche rinfrescanti e deodoranti, per la cura del viso, oppure in cucina. Possiedono tuttavia le stesse proprietà ed indicazioni del rispettivo olio essenziale.

Sicuramente è la pelle a goderne maggiormente gli effetti benefici: per lavaggi ai neonati, per tonificare la pelle del viso, per l'igiene intima, per rinfrescare durante i viaggi, per rinfrescare gli ammalati, per frizionare il cuoio capelluto, per sciacquare la bocca, per bagni oculari, come collirio, ecc.

Esistono diverse acque aromatiche:

Alloro: forte e canforata è adatta per pelli impure, come dopobarba, ottima per rinfrescare la pelle e per lavare gli ammalati.

Carota: calda e dolce, ha una buona azione antisenescente sulla pelle. Durante l'esposizione al sole facilita l'abbronzatura.

Cipresso: decisa e astringente ha una buona azione sulle pelli tendenti alla couperose e sulle macchie della pelle.

Camomilla: è calmante lenitiva, addolcente, rinfrescante. Ottima per il sederino dei bambini al cambio del pannolino.

Ginepro:azione rinfrescante e tonificante per pelle stanche. Frizionata sul cuoio capelluto migliora la microcircolazione.

Lavanda: azione purificante, rinfrescante, ottima per l'igiene intima. Adatta a tutti i tipi di pelli.

Melissa: dolce azione calmante e lenitiva. Per tonificare pelle tese, arrossate, accaldate.

Rosa: è l'acqua aromatica più conosciuta e viene usata per tonificare la pelle del viso, per mantenere la pelle luminosa e vellutata.

Sambuco: dolce e floreale adatta alle pelli sensibili ed irritate. Svolge un'azione calmante sulle pelli strapazzate da vento, sale e freddo.

Salvia: deodorante per eccellenza, ottima per rinfrescare e tonificare pelli impure e grasse e per fare pediluvi. Ideale per la pulizia e la disinfezione del cavo orale.

Rosmarino: azione rinfrescante e tonificante, per pelli stanche. Frizionare sul cuoio capelluto per migliorare la microcircolazione.

In particolare per il trattamento di Pelli sensibili si consiglia un mix di: lavanda, melissa e camomilla; Per Pelli grasse: rosmarino, salvia, sambuco e ginepro;

Couperose: cipresso e camomilla”

A cura di Sonia Tarantola

Tratto dal libro: "Manuale di Fiori e Erbe", Lucilla Satanassi e Hubert Bosch, Humus Edizioni

approfondimenti:

https://www.lifegate.it/stare_bene_con_gli_aromi

IL RITORNO DELLE AROMATICHE E DELLE SPEZIE IN CUCINA

C'è una netta ripresa, diffusa un po' in tutte le classi sociali e in molti paesi, dell'uso delle spezie e delle erbe aromatiche, anche per il ruolo che esse hanno in campo salutistico. Oggi c'è una ripresa dovuta anche all'informazione in materia alimentare nei media e alla possibilità di rifornirsi di ogni alimento ovunque e in ogni stagione.

Con esse vi è un ritorno a vecchi/nuovi sapori, primo fra tutti il dolceforte che vede un connubio fra aromi piccanti e dolcificanti non solo attraverso le spezie ma anche attraverso l'accostamento delle carni a frutta come l'ananas, la mela e la pera o, meglio l'accostamento della frutta e frutta secca e alle verdure. In tutte le cucine pepe, cannella, chiodi di garofano, noce moscata sono presenti e usati accanto al peperoncino e alle erbe aromatiche come il timo, la maggiorana, il rosmarino, la salvia e il basilico, solo per citarne le principali.

AROMI E PROFUMI: I fiori in cucina

SPECIE AROMATICHE CON FIORI COMMESTIBILI

L’utilizzo dei fiori in cucina risale a migliaia di anni fa, e riguarda la civiltà cinese come quelle greca e romana. Molte culture li usano ancora oggi nelle loro ricette tradizionali per dare un vivace tocco di colore e arricchirne il sapore.

Importante: non utilizzare mai in cucina fiori raccolti in vicinanza di strade o acquistati dal fiorista, sono quasi sicuramente inquinati o trattati con sostanze per noi tossiche.

BOCCA DI LEONE

I fiori sono rosso-viola in natura e sono impollinati dalle api e dai bombi. E' efficace contro l'infiammazione e viene utilizzata per la cura delle emorroidi. È inoltre utilizzata per fare i gargarismi nelle ulcerazioni della bocca. Internamente è una pianta utilizzata nel trattamento nella colite e dei bruciori di stomaco.

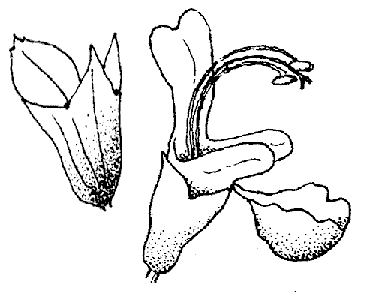

Antirrhinum majus L.

Pianta perenne con. fiori raccolti in racemi spiciformi ed eretti all’apice del fusto.

A. majus risulta la più diffusa nelle regioni mediterranee ed insieme ad altre tre (Antirrhinum latifolium Miller Bocca di Leone gialla - Antirrhinum siculum Miller Bocca di leone siciliana - Antirrhinum tortuosum Bosc Bocca di Leone cespugliosa), sono le uniche specie del genere spontanee sul nostro territorio. Genere che comprende decine di specie di piante perenni e annuali ornamentali. Coltivata anche in semplici vasi, fiorisce di continuo da aprile a novembre.

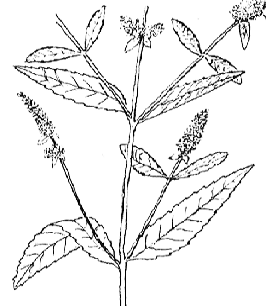

VERBENA

Erba molto amara, aromatica, rinfrescante, diuretica, antinfiammatoria e analgesica: calma i nervi, combina un lieve effetto analgesico a proprietà antinfiammatorie.

Usata nel trattamento di cefalea, mal di denti, ferite e calcoli renali.

Verbena officinalis L.

Pianta perenne, erbacea, ascendente, con fusti ruvidi, pubescenti sugli spigoli, quadrangolari, legnosi alla base ramificati nella parte superiore.

I fiori bianco-lilla, sono riuniti in sottili spighe terminali lunghe 3÷6 cm, hanno sentore di limone. Ottimo per il te e nei dolci.

Raccolta da marzo a novembre. Utilizzabili anche le piccole foglioline oltre alle cime fiorite.

CALENDULA

Antinfiammatoria, antibatterica, antisettica, cicatrizzante, decongestionante, lenitiva

Chomel, medico del XVIII, sottolineava l'attività aperitiva delle foglie in insalata e rifacendosi al Cesalpino, botanico e medico del XVI, riportava l'uso dei fiori in boccio conditi nell'aceto per ristabilire l'appetito.

Calendula officinalis L.

Probabilmente originaria delle regioni mediterranee. Molto comune in Italia, sia coltivata che allo stato naturale.

Pianta erbacea con fusto carnoso e ramificato. Durante tutta l'estate appaiono fiori color arancio, grandi, raggruppati in capolini.

Vengono utilizzate le foglie e i capolini appena sbocciati. La raccolta viene fatta dalla tarda primavera a tutta l'estate.

MALVA

Erba indicata contro gli stati infiammatori delle mucose, della bocca, della gola, gengive fragili, nevralgie dentali, pelli arrossate, pruriti.

Utilizzata da sempre come blando lassativo, è un buon regolatore intestinale, importante per l'azione protettiva che esercita a livello della mucosa intestinale infiammata.

Malva silvestris L.

Pianta erbacea perenne che cresce spontanea nei luoghi erbosi in Europa e nell’Asia occidentale. Ha fusti robusti, striati, ispidi, molto ramificati, legnosi alla base. Strisciante oppure eretta È molto diffusa in tutta Italia, dal mare alle regioni montane, specie ai margini dei campi, lungo le strade, tra le macerie, nelle radure erbose dei boschi.

Si usano tutte le parti, pianta, foglie e fiori per gran parte dell'anno. Essiccare all'ombra.

VIOLA DEL PENSIERO

Le foglie in decotto hanno blande proprietà lassative.

I fiori, utilizzati per infusi e sciroppi, possiedono in generale doti antinfiammatorie e depurative e sono considerati uno dei migliori rimedi contro bronchiti, pleuriti, tosse e catarro

Viola odorata L.

Pianta perenne, acaule pubescente di piccole dimensioni; Viola è un genere difficile, per la possibilità di ibridazione interspecifica.

Diffusa nei boschi e siepi nelle zone di pianura e in quelle al montane e coltivabile anche in vaso.

Si raccolgono i fiori appena sbocciati da consumare freschi. Si possono essiccare all'ombra in luogo caldo e ventilato.

ALTRI FIORI COMMESTIBILI, DIFFUSI E FACILI DA RACCOGLIERE:

Cicoria (CICHORIUM INTYBUS L.) - L’amarognolo della cicoria è più accentuato nei petali e boccioli. Messi in salamoia sono ottimi.

Dente di leone ( TARAXACUM OFFICINALE Weber) - I boccioli si possono mettere sottaceto o sott'olio. La salsa di fiori di tarassaco (il nome meno comune di denti di cane) è ottima con la pasta.

Trifoglio (TRIFOLIUM PRATENSE L.) - Particolari per la loro dolcezza con note di liquirizia.

Salvia pratense (SALVIA PRATENSIS L.) - Sapore simile a quello delle foglie, ma più delicato.

Approfondimenti:

https://www.slowfood.it/40-fiori-da-mangiare/

SPECIE AROMATERAPICHE

Piante n. 10 - fila unica

AT 01 AGLIO

AT 02 BASILICO

AT 03 GINEPRO

AT 04 ISSOPO

AT 05 LAVANDA

AT 06 MENTA PIPERITA

AT 07 ORIGANO

AT 08 ROSMARINO

AT 09 SALVIA

AT 10 TIMO

ELENCO SPECIE AROMATERAPICHE

Piante n. 10 - fila unica

AGLIO (AT 01) link (aglio e aglio orsino)

BASILICO (AT 02) link (basilici)

GINEPRO (AT 03) link

ISSOPO (AT 04) link

LAVANDA (AT 05) link (lavande)

MENTA PIPERITA (AT 06) link (mente)

PINO SILVESTRE (AT07) link

ROSMARINO (AT 08) link (rosmarini)

SALVIA (AT 09) link (salvie)

TIMO (AT 10) link (timi)

SEZIONE PIANTE AROMATERAPICHE (AT) - fila unica

Elenco delle piante e dei principali elementi botanici utili per l'identificazione

Descrizione di una principale utilizzazione tra le varie possibili

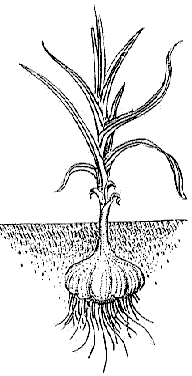

AT 01 - AGLIO - ALLIUM SATIVUM L. - LILIACEAE

foglie piane o quasi (non cilindriche), liscie, larghe +/- 10 mm

antisettico, nella ipertensione arteriosa

AT 02 - BASILICO - OCIMUM BASILICUM L. - LABIATAE

foglie, da lanceolate a ovali, intere, con picciolo, verde chiaro

nell'affaticamento nervoso, contro stanchezza e stress

AT 03 - GINEPRO - JUNIPERUS COMMUNIS L. - CUPRESSACEAE

foglie lineari, rigide, pungenti, a sezione +/- triangolare

nella litiasi urinaria, antireumatico

AT 04 - ISSOPO - HYSSOPUS OFFICINALIS L. - LABIATAE

foglie lanceolate-lineari, +/- acute, glandolose

nelle bronchite croniche, tosse e raffreddore,

AT 05 - LAVANDA - LAVANDULA SPICA L. - LABIATAE

foglie lineari, sessili, le fiorifere (brattee) ovato-romboidali, rossastre

nelle affezioni delle vie respiratorie

AT 06 - MENTA PIPERITA - MENTHA PIPERITA L. - LABIATAE

foglie opposte, ovato-oblunghe, seghettate con picciolo distinto

nelle atonie digestive, utile nelle nausee e asma

AT 07 - ORIGANO - ORIGANUM VULGARIS L. - LABIATAE

foglie opposte, ovate arrotondate, verde pallido nella pagina inferiore

antisettico, nell'atonia digestiva e affezioni delle vie respiratorie

AT 08 - ROSMARINO - ROSMARINUS OFFICINALIS L. - LABIATAE

foglie lineari a margini rivoltati, bianco-tomentose disotto

tonico e stimolante, di aiuto al fegato

AT 09 - SALVIA - SALVIA OFFICINALIS L. - LABIATAE

foglie oblunghe-lanceolate, finemente increspate, verde-grigio

nella sudorazione eccessiva

AT 10 - TIMO - THYMUS VULGARIS L. - LABIATAE

foglie lineari a margini rivoltati, +/- tomentose disotto

battericida, nelle infezioni intestinali, stimolante generale

ALTRE CINQUE SPECIE AROMATICHE

ERBA CIPOLLINA

Ha proprietà simili agli altri Allium, ma è più delicato.

Le foglie e i bulbi possono essere utilizzati per guarnire e insaporire minestre, insalate, per condire formaggi molli, per aromatizzare salse e burro.

Anche i fiori sono commestibili e hanno un delicato sapore di cipolla, possono essere utilizzati per decorare insalate.

Grazie alla sua elasticità è usata di sovente per legare piccole preparazioni a forma di fagotto, come le crêpes, o mazzetti di verdure lessate.

Allium schoenoprasum L.

E’ una pianta bulbosa perenne originaria dell’Europa, Asia e America del Nord (regioni fredde e temperato-fredde).

Presenta un bulbo ovale rivestito da tuniche grigio-brune. Le foglie sono cilindriche, cave e lunghe fino a 40 cm utilizzabili prima dell'emissione del fiore recidendole alla base. Meglio se consumate fresche. Per conservarle, si consiglia di congelarle in piccoli sacchetti chiusi, dopo averle tagliate ad anelli.

MAGGIORANA

L'Origano maggiorana, si distingue dall'Origano per il fusto pubescente e le foglie picciolate ristrette alla base.

Erba fortemente aromatica, antisettica e disinfettante.

Le proprietà riconosciute all’olio essenziale di maggiorana sono decisamente ampie: la più importante è quella che attiene alla cura del raffreddore e della tosse, rispetto ai quali svolge un’azione antispasmodica e calmante.

Origanum Majorana L.

Pianta erbacea perenne originaria dell’Africa settentrionale; in Europa e in Italia è diffusa come pianta aromatica (esotica naturalizzata). Nelle zone fredde viene coltivata come annuale. Esotica naturalizzata.

Raccogliere le foglie e le estremità fiorite all’inizio della fioritura. Fare essiccare in luogo ombroso e ventilato.

PREZZEMOLO

Le piante spontanee che crescono in climi più caldi hanno un sapore particolarmente gradevole. Ricco di vitamine A e C e utile come antianemico e apportatore di sali minerali.

Erba importante insieme al prezzemolo riccio (P. crispum, meno aromatico) nella cucina. Ottimo l'olio di prezzemolo per condimenti vari sia primi piatti che contorni. Non farlo scaldare troppo per non perdere l'aroma.

Apium petroselinum L. (Petroselinum hortense Hoffm.)

Pianta biennale con fittone e foglie con contorno triangolare frastagliato, bipennatosette o tripennatosette. L'infiorescenza è a ombrella. Pianta originaria originaria delle zone mediterranee.

Foglie utilizzabili tutto l'anno. Essiccate bene rimangono di un verde intenso e anche congelate.

ALLORO

Pianta medicinale conosciuta e utilizzata sin dall’antichità. Efficace nei casi di disturbi dello stomaco e per tosse e bronchite. I frutti (bacche ovoidali) vengono utilizzati per reumatismi e distorsioni.

In cucina, in piccola quantità ottimo in tantissime ricette ma molto importante in abbinamento con i legumi per meglio renderli digeribili.

Laurus nobilis L.

Diffusa nelle zone di clima mediterraneo. Pianta arbustiva di varie dimensioni ma spesso vero e proprio albero alto fino a 10 m.

Le foglie possono essere raccolte tutto l’anno ed essiccarle in luogo caldo, buio e molto ventilato, poi conservate in barattoli ben chiusi. Lo stesso per conservare le bacche.

SANTOREGGIA

Pianta di grande interesse in cucina al pari di altre labiate.

(Timo, Timo serpillo, Rosmarino, Maggiorana e Origano)

La Santoreggia per il suo piacevole aroma, viene anche usata in liquoreria e profumeria.

Ha proprietà antisettiche, antispasmodiche, carminative, toniche, stimolanti, espettoranti, stomachiche, antidiarroiche, digestive.

Utile per fluidificare il catarro nei raffreddori e bronchiti e quale collutorio per la gola e la cavità orale infiammata.

Satureja montana L.

Satureja hortensis L.

Pianta perenne suffruticosa semi-sempreverde con fusti legnosi alla base, originaria delle regioni montane dell’Europa centromeridionale.

Tagliare i rametti fioriti all’inizio della fioritura e utilizzarli freschi o essiccati in luogo ombroso e ventilato.

Approfondimenti:

http://www.agraria.org/coltivazionierbacee/aromatiche/erbacipollina.htm

https://erbeofficinali.org/dati/deleo/monogr/monografie.php

CINQUE SPEZIE

CANNELLA

La droga è costituita dalle cortecce dei fusti e dei rami di Cinnamomum zeylanicum Br. et Nees (fam. Lauraceae).

La droga è costituita dalle cortecce dei fusti e dei rami di Cinnamomum zeylanicum Br. et Nees (fam. Lauraceae).

Piccolo albero originario dell'isola di Ceylon (l'attuale Sri-Lanka), da cui proviene la migliore qualità di Cannella, ma oggi coltivata in numerosi altri paesi tropicali, quali India, Giava e Brasile.

CHIODI DI GAROFANO

La droga è costituita dai boccioli (detti anche bottoni) fiorali di Eugenia caryophyllata Thunb. (fam. Myrtaceae).

La droga è costituita dai boccioli (detti anche bottoni) fiorali di Eugenia caryophyllata Thunb. (fam. Myrtaceae).

Piccolo albero sempreverde originario delle Molucche.

NOCE MOSCATA

La droga è costituita dai semi (noci) di Myristica fragrans Houtt. (fam. Myristicaceae).

La droga è costituita dai semi (noci) di Myristica fragrans Houtt. (fam. Myristicaceae).

Albero che può superare i 10 m di altezza; è una pianta dioica, ma gli individui dei due sessi si individuano soltanto alla fioritura, essendo molto simili nell'aspetto e nella vegetezione. È oggi diffusamente coltivata ai tropici.

PEPE NERO

Il Pepe nero si ottiene dai frutti acerbi che, dopo una breve sbollentatura che ne accelera l'annerimento, vengono essiccati al sole.

Il Pepe nero si ottiene dai frutti acerbi che, dopo una breve sbollentatura che ne accelera l'annerimento, vengono essiccati al sole.

Il Pepe nero, Piper nigrum, è una pianta perenne arborea semi-rampicante, appartenente alla famiglia delle Piperaceae che può raggiungere i 4 metri di altezza.

ZENZERO

La droga è costituita dal rizoma di Zingiber officinale Roscoe (fam. Zingiberaceae), pianta perenne che ha aspetto e portamento di una Canna, con grossi rizomi orizzontali dall'odore molto aromatico e sapore pungente e piccante, gradevolissimo. Originario dell'Asia orientale, Cinesi e indiani ne sfruttano da millenni le proprietà stomachiche, infatti lo Zenzero è citato in antichi testi scritti in sanscrito, ma non era ignoto neanche alle antiche civiltà classiche, ellenica e romana, essendo giunto nel Mediterraneo attraverso gli Arabi.

http://www.lerboristeria.com/erbario/zenzero.php

LA CURCUMA, UNA SPEZIA CHE CURA

(Curcuma longa L., Curcuma domestica, Curcuma rotunda L., Amomum Curcuma Jacq.)

La Curcuma o Zafferano delle Indie appartiene botanicamente alla famiglia delle Zingiberacee, cui fanno parte anche lo zenzero e il cardamomo.

E' una pianta perenne, originaria dell'Asia, vuole temperature comprese tra i 20 ed i 30 gradi ( in particolare India e Pakistan) e richiede di una notevole quantità di pioggia annuale per poter prosperare. Il rizoma non viene consumato come tale, ma lavato, sbollentato, essiccato e macinato in una polvere fine, arancio brillante.

La droga viene utilizzata come spezia sia nei Paesi di origine che in quelli occidentali, dove rientra nella preparazione del curry e di salse varie.

Per la sua caratteristica di colorare di giallo i cibi, la curcuma è conosciuta anche con il nome di zafferano d'India. L'aroma, caldo e pungente, ricorda invece quello dello zenzero. La curcuma ha azione antiossidante e antivirale. Viene impiegata a protezione del fegato.

(http://www.erbeofficinali.org/dati/deleo/monogr/curcuma.php)

Elenco principali piante erbacee e arbustive con molteplici proprietà: aromatico-gastronomiche, medicinali e per la bellezza personale.

- ACHILLEA - (FT 02) link

Pianta dal delicato e amarognolo aroma molto diffusa nei prati.

- ALLORO - (FT 04) link

Foglie dall'adore balsamico gradevole, sapore amaro caldo piccante.

- ERBA LUIGIA - (FT 16) link

Pianta con foglie che esalano intensa fragranza di limone.

- ERBA CIPOLLINA - link

Foglie con odore e sapore della cipolla ma molto più delicato.

- ISSOPO - (AT 04) link

La pianta emana odore intenso gradevole fra la menta e la ruta.

- LAVANDA (AT 05) link

Pianta dall'inconfondibile profumo dei fiori delle sue belle spighe.

- LUPPOLO - link

- Pianta spontanea con lunghi germogli (bruscandoli) e coltivata per aromatizzare la birra.

- MAGGIORANA - (FT 23) link

Foglie con odore canforato e sapore leggermente amarognolo.

- MELISSA - (FT 26) link

Tutta la pianta emana odore di limone, sapore un pò amarognolo.

- MENTA - (AT 06) link

Pianta, spesso in forme ibride, dall'odore penetrante ma delicato.

- MIRTO - link

Pianta e fiori profumati da un pronunciato odore aromatico.

- ORIGANO - link

La pianta intera emana un piacevole e forte sapore aromatico.

- PREZZEMOLO - link

Pianta intera con gradevole odore e sapore preziosa per la salute.

- ROSMARINO - (AT 08) link

Importante pianta dal sapore caldo resinoso, amarognolo, pungente.

- ROSA CANINA - (FT 33) link

Pianta soprattutto montana dai bellissimi fiori e tipici frutti rossi.

- SALVIA - AT 09) link

Pianta con foglie dal sapore amarognolo e piccantino, Fiori eduli.

- SANTOREGGIA - (FT 37) link

Foglie dal forte e gradevole odore simile a quello del Timo.

- TIMO SERPILLO (AT 10) link

Pianta dall'odore canforaceo intenso, sapore piccante, amarognolo.

- VERBENA - (FT 40) link

Pianta diffusa e dai molteplici usi, soprattutto terapeutici. Si usano foglie e fiori. Pianta sacra e magica.

AROMI E ADDITIVI ALIMENTARI

Le sostanze di sintesi chimica e industria alimentare

Le norme vigenti

“ Roma, 16 ago. 2012 (Adnkronos Salute) - Dieta ricca di alimenti industriali sotto accusa come fattore aggravante dell'Alzheimer. A finire sotto la lente dei ricercatori l'aroma artificiale del burro, il diacetile, presente in molte margarine, in alcuni tipi di pop corn, in biscotti e persino in caramelle. L'équipe dell'Università del Minnesota, capitanata da Robert Vince, ha dimostrato su 'Chemical Research in Toxicology' la capacità del diacetile di intensificare in vitro gli effetti tossici della proteina beta-amieloide legata al morbo.

I ricercatori hanno anche dimostrato che l'aroma dispone di una struttura comparabile alla sostanza che porta all'aggregazione di proteina beta-amieloide nel cervello. Sarebbe, inoltre, capace di attraversare la barriera emato-encefalica per attaccare il cervello e di inibire la proteina protettrice.

Ora bisognerà provare scientificamente se esiste anche un effetto diretto nei consumatori. Altri studi avevano già messo sotto accusa il diacetile, responsabile di malattie polmonari nei lavoratori dell'industria alimentare. “

“(ASCA) - Roma, 30 ago 2011 - Svelata la miscela di aromi che conferiscono ai semi di cacao il loro gusto. La lista completa, presentata Un mix sorprendente, questo, svelato da uno studio presentato ieri a Denver, negli Stati Uniti, al 242esimo meeting nazionale dell’American Chemical Society. «Per un aroma di cacao di buona qualità, occorrono solo 25 dei quasi 600 composti volatili presenti nelle fave di cacao», dice il professor Schieberle della Technische Universität München di Monaco di Baviera, autore dello studio.

Si tratta di uno studio «sensomico», come spiega Schieberle. In pratica, poiché non è stata identificata una sostanza singola responsabile dell’aroma del cacao, i ricercatori hanno dovuto mappare i diversi aromi e metterli insieme per testare l’effetto dei mix finali, scoprendo elementi olfattivi insospettabili capaci di generare la percezione complessiva del cioccolato nel cervello a Denver (Stati Uniti) durante il National Meeting and Exposition.”

L'INDUSTRIA ALIMENTARE

L'impatto dell'industria alimentare e della normativa europea e nazionale che la regola è di estrema rilevanza sulla nostra salute e sulle nostre abitudini alimentari.

Quando si parla di Industria alimentare significa aver presente l'impatto di un pilastro dell'economia nazionale con oltre 130 miliardi di fatturato annuo, dei quali circa 25 di export, e un saldo attivo della bilancia commerciale di oltre 5 miliardi di euro.

Occupano oltre 408.000 dipendenti in circa 6.250 imprese delle quali 6.000 di piccole dimensioni.

AROMI E ADDITIVI: LE NORME VIGENTI

Gli aromi sono composti usati per conferire odore e/o sapore agli alimenti. La legislazione comunitaria e nazionale definisce diversi tipi di aromi:

- aromi naturali, natural-identici ed aromi artificiali

- preparazioni aromatiche di piante o di origine animale

- aromatizzanti di trasformazione che sviluppano aromi dopo riscaldamento

- aromi di fumo o di affumicatura.

Il regolamento comunitario definisce cosa sono, ad esempio, gli aromi, le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di affumicatura, gli aromi ottenuti per trattamento termico, i precursori degli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Asa0006

http://www.efsa.europa.eu/it/search/site/aromi%20alimentari

Gli additivi che figurano più comunemente sulle etichette alimentari sono gli antiossidanti, i coloranti, gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli agenti gelificanti, gli addensanti, i conservanti e i dolcificanti.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en

Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente.

Negli ultimi decenni, a seguito dell’evoluzione tecnologica, l’uso degli additivi alimentari si è esteso notevolmente, anche se l’impiego di additivi trova le sue origini in tempi remoti. In epoca pre-industriale si utilizzavano metodi di conservazione degli alimenti quali:

- salatura delle carni e del pesce

- aggiunta di succo di limone a frutta e verdura per evitarne l’imbrunimento

- impiego di aceto nella preparazione di conserve vegetali

- aggiunta di salnitro nelle carni insaccate

- solfitazione dei mosti e dei vini.

Tali forme di additivazione derivavano dall’esperienza e venivano tramandate, anche se non erano prive di rischi. Infatti sono noti episodi di intossicazione causati da ingestione di alimenti preparati artigianalmente e non sottoposti ai necessari trattamenti per assicurarne la salubrità.

L’aggiunta di additivi rappresenta, pertanto, un'esigenza tecnologica conseguente all’evoluzione industriale e al mutare delle abitudini alimentari, che hanno enormemente influenzato il ciclo produttivo e distributivo degli alimenti.

Oggi la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti alimentari possono essere realizzati in aree geografiche molto distanti e ciò è possibile grazie all’uso degli additivi.

- molti additivi sono costituenti naturali di alimenti, come l’acido citrico, la lecitina, le pectine, i tocoferoli.

- gli additivi alimentari sono sostanze ampiamente studiate e documentate sotto il profilo tossicologico e il loro uso è costantemente sotto il controllo di Organizzazioni internazionali e nazionali. Per alcuni di essi è fissata una dose accettabile giornaliera, che rappresenta la quantità di additivo che può essere ingerita giornalmente, attraverso la dieta nell’arco di vita, senza che compaiano effetti indesiderati.

- nella preparazione e conservazione degli alimenti è autorizzato l’impiego solo degli additivi identificati con un codice europeo, costituito dalla lettera E e un numero progressivo ed elencati in una lista positiva.

- Il principio autorizzativo della lista positiva è la prima garanzia a tutela del consumatore.

Liste degli additivi alimentari autorizzati

Gli elenchi o liste positive degli additivi alimentari sono stati istituiti con i seguenti provvedimenti comunitari:

- il Regolamento (UE) n. 1129/2011 che istituisce l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 (testo consolidato al 2017)

- il Regolamento (UE) n. 1130/2011 che istituisce l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1333/2008.

- il Regolamento (UE) n. 1131/2011 che ha modificato l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda i glicosidi stevilici.

- Tali elenchi sono in continuo aggiornamento grazie alle nuove conoscenze scientifiche e all'evoluzione tecnologica, pertanto si consiglia di consultare la Banca dati UE e il Regolamento (CE) n. 1333/2008 (testo consolidato al 2017).

ERBE AROMATICHE

oli essenziali – distillati

fumi

acqua aromatica

massaggio aromatico

erbe secche e fiori

Vini aromatici

pasta aromatica

bevanda aromatica

Distillatore e contenitori di essenza di lavanda

Antica distilleria Cugge (Molini di Triora - Liguria)